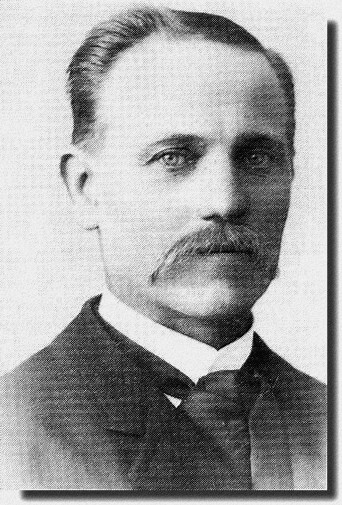

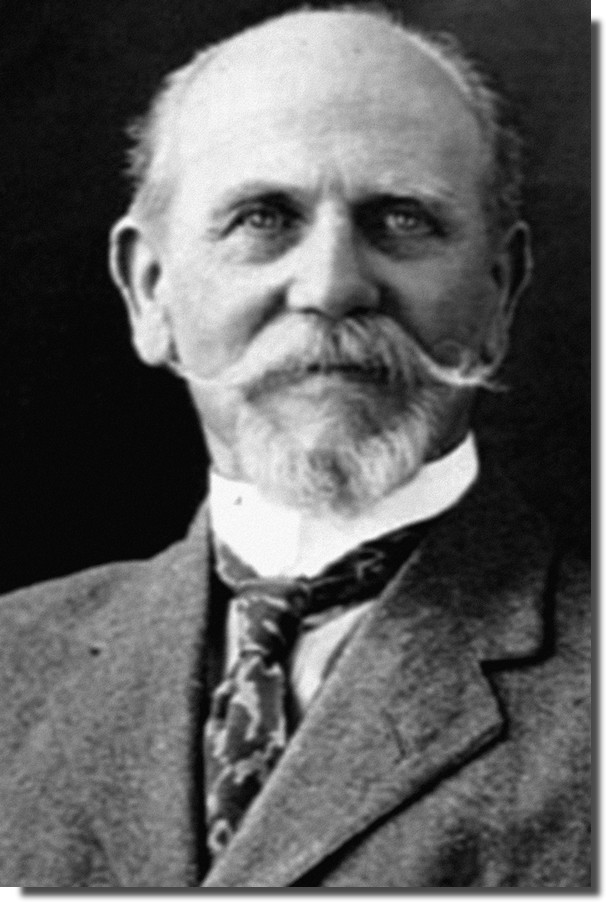

Hans Hinrich (Enrique) Brüning (1848 – 1928)

Lebensdaten und Errungenschaften

Der Bordesholmer Heimatforscher Paul Steffen fasste einige Lebensdaten von Hans Hinrich Brüning so zusammen: „Der Bauernsohn wurde am 20. August 1848 in Hoffeld bei Bordesholm geboren. Seine Eltern waren Jochim und Magda Brüning, geborene Brockstedt. Er wuchs auf dem elterlichen Brüning-Hof auf und besuchte die Schule in Bordesholm. Ab 1865 absolvierte er die Technische Hochschule (damals Polytechnische Schule) in Hannover in der Ausbildung zum Ingenieur. 1875 ging der 27jährige über Hamburg nach Peru in das nördliche Küstengebiet. Dort lebte er nahezu fünfzig Jahre lang. Nur im Jahr 1897/98 kam er nach HoffeId zur Goldenen Hochzeit seiner Eltern zurück. In Peru war Hans Heinrich (sic) Brüning als Ingenieur und Völkerkundler tätig. Sein Geld verdiente er unter anderem mit dem Handel von Maschinen und landwirtschaftlichen Produkten. Seine Forschungen erstreckten sich auf das Land, die Bauten und die einheimische Bevölkerung mit ihren Sitten und Gebräuchen. Hierbei betätigte er sich als Fotograf sowie als Berichterstatter über Kunst, Kultur, Flora, Fauna, der Muchiksprache und dem Wetter seines Gastlandes. Darüber korrespondierte er mit namhaften Wissenschaftlern und veröffentlichte unter anderem Reiseberichte. Als Ausgräber und Sammler brachte Don Enrique ein umfangreiches Sortiment von wertvollen Stücken aus der peruanischen Kultur zusammen. Die Hauptsammlung erhielt der Staat Peru. Sie bildete den Grundstock des bedeutenden Museo Brüning [Museo Arqueológico Nacional Brüning] in Lambayeque in Peru.

Über 2000 Fotos, Aufzeichnungen, Funde und Erinnerungsstücke gingen an das Hamburgische Museum für Völkerkunde [jetzt „Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt“, kurz: „MARKK“]. Die Übergabe erfolgte nach der Rückkehr im Jahre 1925. Am 23. Juni 1926 zog Hans Heinrich Brüning nach Bordesholm in das Haus von Anna Appel in der Holstenstraße in Bordesholm. Nach einem erneuten Schlaganfall starb er am 2. Juni 1928 in einer Kieler Klinik. Die Urnenbeisetzung fand am 14. Juli 1928 in Bordesholm statt.“ (In: Steffen, Paul: Bordesholm in alten Ansichten, Europäische Bibliothek, Zaltbommel 1997.)

Das Urnengrab ist leider verschollen, aber im März 2017 fand eine besondere Ehrung von Hans Hinrich Brüning und eine feierliche Einweihung einer Gedenktafel neben dem Grab seiner Eltern auf dem alten Friedhof vor der Klosterkirche in Bordesholm statt. Für die erfolgreiche ZDF-Sendereihe „Terra X: Schliemanns Erben“ ist 2008 der Dokumentarfilm „Goldpyramiden im Inka-Reich“ über Hans Hinrich Brüning und die letzte Ruhestätte des legendären Sican-Königs Naymlap gedreht worden. Das ZDF strahlt ihn regelmäßig aus. Die Sendetermine werden zum Beispiel bei „https://www.fernsehserien.de“ angekündigt. Auf YouTube lassen sich auch weitere Filme über Hans Hinrich Brüning und das von ihm 1921 gegründete Museum finden. Bücher über die Kulturgeschichte Perus hat das peruanische Ministerium für Kultur (Ministerio de Cultura Perú) veröffentlicht.

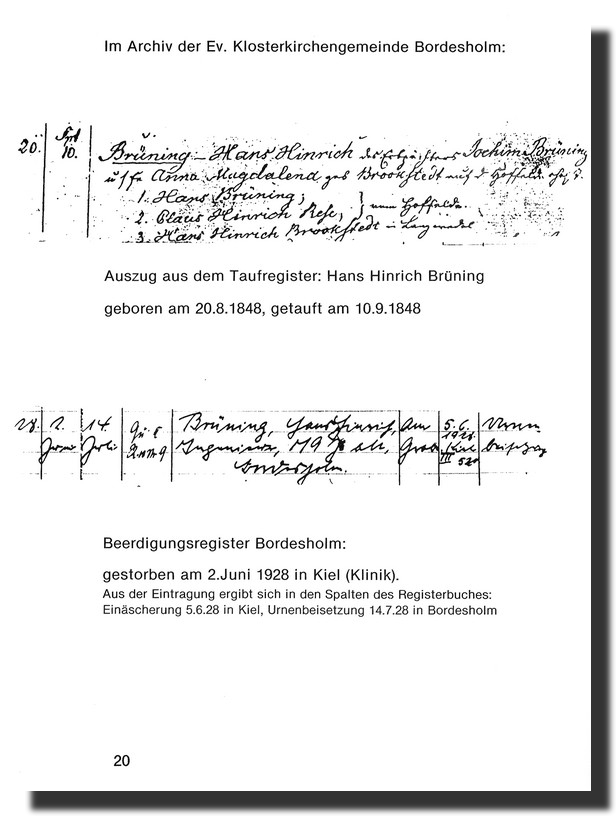

Der Name „Hans Hinrich Brüning“ im Tauf- und Sterberegister und Varianten seines Vornamens

Sowohl im Taufregister als auch im Beerdigungsregister wurden als Vorname „Hinrich“ und nicht „Heinrich“ eingetragen. Deswegen benutze ich diese Form. Ich nehme an, dass im norddeutschen Sprachraum, genauer im Umkreis der Kirche und der Amtsstuben im Amt und Kreis Bordesholm in den Jahren von 1566 bis 1932, „Hans Hinrich“ die gängige Variante des Namens war, obwohl „Heinrich“ im restlichen deutschen Sprach- und Kulturraum, wohl auch wegen des Namenspatrons Heinrich der Heilige († 1024), mit Sicherheit weitaus weiter verbreitet war. Lustigerweise wird diese Variante des Vornamens sogar zur Benennung eines Zuckerstreuers, als „Süßer Heinrich“, verwendet.

Der Ursprung des Namens beruht offenbar auf den althochdeutschen Wörtern „Heim“ und „reich“, die „Hausherren“ benannten. Neben dieser maskulinen Form treten seither „Henrike“ und „Henriette“ als feminine Formen in Erscheinung. „Hans Hinnerk“ ist die plattdeutsche Sprachvariante, die sicherlich seit der Gründung des Erbpachtdistrikts Hoffeld im Jahr 1737 üblich war und bis heute in der Gemeinde Hoffeld gern benutzt wird.

Ich habe bisher kein Dokument gesehen, in dem der Name „Hans Heinrich“ benutzt wurde. Im Zeugnis der „Polytechnischen Schule zu Hannover“ wird der zweite Vorname „Heinrich“ einfach weggelassen. In einer Ehrenurkunde der Stadt Lambayeque (Peru) wird sein Name mit „Don Enrique Bruning“ ins Spanische übersetzt.

In den Aufsätzen, die Brüning zwischen 1906 und 1913 in der Zeitschrift „Anthropophyteia“ veröffentlichte, schreibt er seinen eigenen Namen „H. Enrique Brüning“. Obwohl der Peruforscher sich selbst wahrscheinlich nie „Heinrich“ nannte und von anderen zu Lebzeiten auch nie „Heinrich“ genannt wurde, wurde später in der spanischen und deutschen Fachliteratur häufig nicht der Taufname, sondern die hochdeutsche Variante „Hans Heinrich Brüning“ geschrieben. Das mag sicherlich eine Entwicklung gewesen sein, die durch zahlreiche Aufsätze des Heimatforschers Paul Steffen, als Vorstreiter in der biografischen Brüning-Forschung, in Gang gesetzt wurde. Ich vermute, dass seine Beweggründe für die Anpassung des Namens in der Popularität des Namens liegen. Als Zeitungs- und Buchverleger war Paul Steffen an einer möglichst großen Verbreitung seiner Forschungsergebnisse interessiert, deswegen bot es sich an, die weitaus geläufigere Variante „Hans Heinrich“ zu benutzen. Womöglich war es seine heimliche Intention, den Bekanntheitsgrad des Politikers „Heinrich Brüning“ auf den Peruforscher „Hans Hinrich Brüning“ abfärben zu lassen. Meiner Meinung nach bekommt die hochdeutsche Version „Hans Heinrich Brüning“ so einen fahlen Beigeschmack. In Bordesholm wurde auch eine Straße nach Hans Hinrich Brüning benannt, leider aber auch mit seinem von Paul Steffen umgeänderten Namen. Um Unannehmlichkeiten mit der nachträglichen Namensänderung zu umgehen und sich nicht festlegen zu müssen, wird der zweite Vorname manchmal auch einfach mit „Hans H.“ abgekürzt. Mit der Verbreitung der richtigen Schreibweise, sowohl in der Geschichtsschreibung als auch in der Erinnerungskultur, wird sich in Zukunft mit Sicherheit der richtige Name, also der Taufname „Hans Hinrich Brüning“, und die peruanische Variante „Enrique Brüning“ durchsetzen. Und irgendwann wird selbstverständlich auch das Straßenschild mit dem falsch geschriebenen Namen ausgewechselt werden, um an den Hoffelder Ethnologen Hans Hinrich Brüning zu erinnern und nicht an zweifelhafte Politiker.

Die Kate auf dem Brüninghof in Hoffeld

Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung

Das verschwundene reetgedeckte Fachwerkhaus war noch am 19. Februar 2013 als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung im Denkmalbuch gelistet. Die Liste umfasst „Kulturdenkmale aus geschichtlicher Zeit, deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen, städtebaulichen, technischen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im öffentlichen Interesse liegt.“ Der angebaute Fachwerk-Schuppen (Stall) war als einfaches Kulturdenkmal gelistet: „Vorläufige Auflistung der Kulturdenkmale für den Kreis Rendsburg-Eckernförde ohne die Städte Rendsburg und Eckernförde vom 19. Februar 2013 (Ausschnitt)" (PDF)

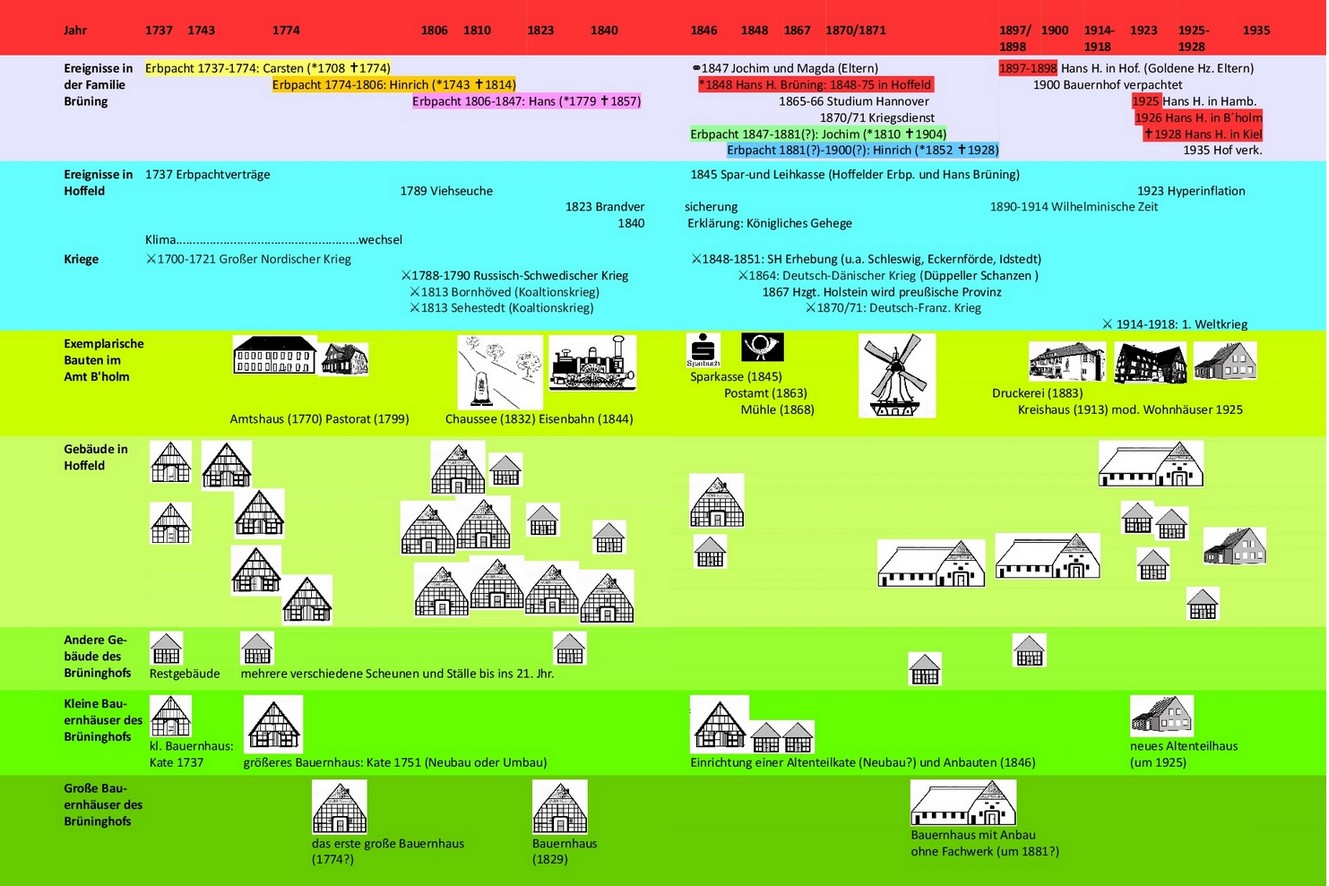

Der Ursprung des Hauses

Das Geburtshaus des Ingenieurs und Ethnologen Hans Hinrich (Enrique) Brüning auf dem Brüninghof in Hoffeld war ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Das Geburtshaus des Ethnologen Hans Hinrich (Enrique) Brüning hatte seinen Ursprung im 1737 neu entstandenen Erbpachtdistrikt Hoffeld. Es stand bis 2012 in der heutigen Gemeinde Hoffeld des Amtes Bordesholm in der Straße Brüninghof 3, bis es nach einer Zeit des Verfalls abgetragen und teilweise nach Langwedel transportiert wurde. Dort, so die gute Absicht, sollte es mit privaten Initiativen wiederaufgebaut werden.

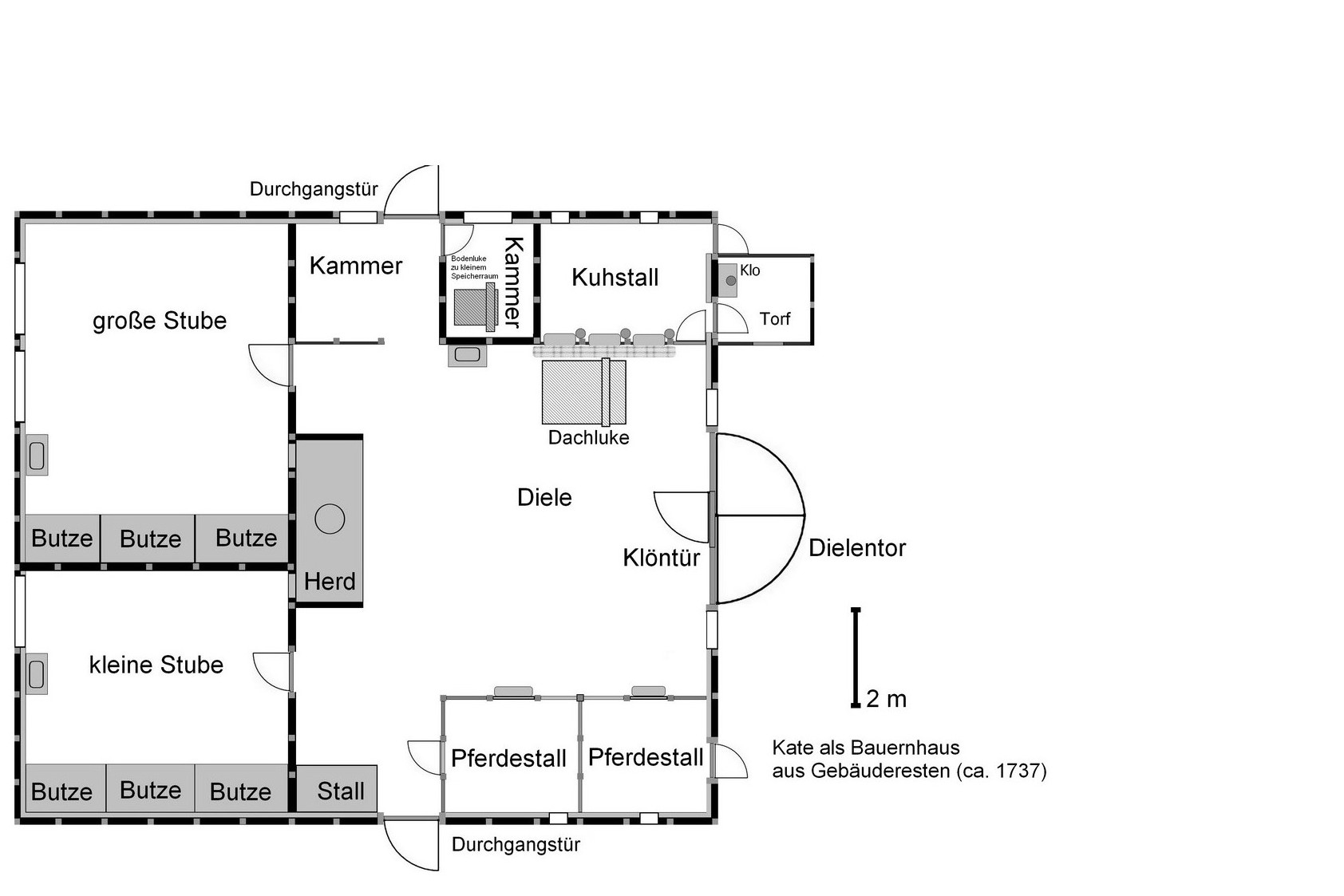

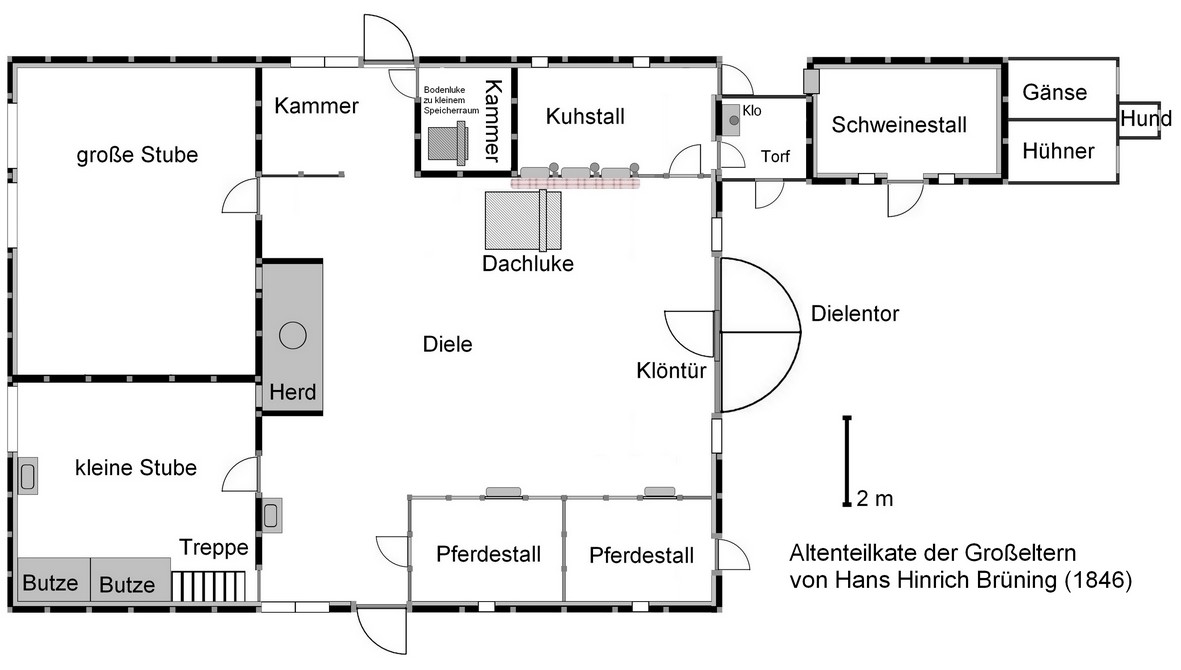

Das Haus war Teil eines Bauernhofs, der später Brüninghof genannt wurde. Carsten Brüning hatte ihn als Erbpächter und Hausvater mit seiner ersten Frau Gretje Sinn im neuen Erbpachtdistrikt Hoffeld als Familienbetrieb gegründet. Der Entstehungszeitpunkt des Hofes markierte den fortschrittlichen Wendepunkt von untergehörigen Bauern der Festehufen auf den ehemaligen Ländereien des Klosters Bordesholm, hin zu bäuerlichen Erbpachtstellen, also selbstständigen Bauern mit eigenen Ländereien. Es war der erste Schritt Richtung moderner landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Aus dieser Zeit stammen auch die Anfänge des Geburtshauses, das 1846, teils aus Gebäuderesten der Ursprungskate, als Altenteilhaus für die Großeltern Hans Brüning († 16. 11. 1857) und Cathrina Brüning, geb. Speck (* 19. 11. 1790; † 18. 11. 1869) neu errichtet wurde. Das Haus wurde mehrmals umgebaut und diente als Bauernhaus, Altenteilkate und zuletzt als Miethaus. Mit großer Wahrscheinlichkeit war es das Geburtshaus des Ethnologen Hans Hinrich Brüning.

Die Altenteilkate als Geburtshaus

Die Eltern Magdalena Brockstedt aus Langwedel (* 16. 9. 1825; † 11. 9. 1905) und Jochim Brüning (* 6. 11. 1810; † 29. 11. 1904) hatten sich nach ihrer Hochzeit im Jahr 1847 in einem größeren Gebäude aus dem Jahr 1829 eingerichtet. Gemäß einer Volkszählung lebten sie dort auch im Jahr 1860 mit fünf Kindern, darunter Hans Hinrich als ihr ältester Sohn, und vier Dienstboten. Außerdem gaben sie dem „armen“ Friedrich Hingst eine Unterkunft. Als am 20. August 1848 auf der damaligen Erbpachtstelle Hans Hinrich Brüning geboren wurde, kam er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im großen Bauernhaus, sondern in der neu errichteten Altenteilkate seiner Großeltern zur Welt. In der Kate gab es Platz für etwa 3 Kühe, eventuell gab es 2 Pferde. Im Elternhaus standen hingegen 13 Kühe und 6 Pferde. Einige gute Gründe, wie fehlende Hebammen, die Obhut der Mutter, die Ruhe vor der Arbeit in den Ställen und die neue und moderne Einrichtung sprachen also dafür, dass Magdalena Brüning für die Geburt ihres Kindes in die Kate zu ihren Eltern gezogen war und ihr Kindbett dort verbrachte. Im Jahr 1860, als Hans Hinrich Brüning 14 Jahre alt war, lebten dort noch seine damals schon verwitwete Großmutter Cathrina zusammen mit ihrer Tochter Dorothea und einer Angestellten.

Geländeplan des Brüninghofs

① Im Jahr 1737 baute Carsten Brüning (1708 bis 1774) aus Restgebäuden eine kleine Bauernkate, die das erste Bauernhaus der Familie Brüning im Erbpachtdistrikt Hoffeld war. Einige Jahre später, im Jahr 1751, baute er an dieser Stelle eine größere Kate, die das zweite Bauernhaus der Familie Brüning wurde. 1846, also etwa 110 Jahre nach der Gründung des Hofes, bauten Hans und Cathrina Brüning, die Großeltern von Hans Hinrich Brüning, das Haus zu ihrer Altenteilkate mit Anbauten um. Daneben gab es eine Schweinekoppel, eine Kuhkoppel, einen Garten, einen Teich und einen Weg zum benachbarten Ziegelhof.

② Möglicher Standort des ersten großen Bauernhauses aus dem Jahr 1774, der der dritte Wohnsitz der Familie war, gebaut von Hinrich Brüning (1743 bis 1814).

③ Wahrscheinlicher Standort des zweiten großen Bauernhauses aus dem Jahr 1829 von Hans und Jochim, dem Großvater und Vater von Hans Hinrich Brüning.

④ Die Quelle des Waldbachs, ein Brunnen und ein alter Weg, der zum Kloster Bordesholm führte.

Die Bedeutung der Kate für Hans Hinrich Brüning

Hans Hinrich Brüning lebte die ersten 17 Jahre seines Lebens bis zu seinem Studium durchgehend auf dem Brüninghof. Die Kate seiner Großeltern hatte ihn also seine ganze Kindheit und Jugend begleitet. Die nächsten 10 Jahre lang war er als Student, Soldat und Angestellter der HAPAG regelmäßig zu Besuch in Hoffeld. 1875 verabschiedete er sich und fuhr über Hamburg nach Peru in das nördliche Küstengebiet Perus, wo er nahezu 50 Jahre lang lebte, arbeitete und forschte. Nach über zwanzig Jahren Abwesenheit aus Hoffeld besuchte er im Jahr 1897/98 seine Eltern zu ihrer Goldenen Hochzeit. Die Kate war noch bewohnt. Es war das Haus, das ihn bei seiner Ankunft zuerst begrüßte, denn die Kate lag so am Weg, dass sie einem Besucher als erstes in den Blick fiel. Erst danach traf er auf ein neues, ihm unbekanntes Bauernhaus ohne Fachwerk, das sein Bruder Hinrich (*02.06 1852, †26.08.1928) im Jahr 1881 gebaut hatte. Das alte Bauernhaus seiner Eltern aus dem Jahr 1829 diente nur noch als Scheune und Stall. Wahrscheinlich half Hans Hinrich Brüning während seines Aufenthalts, die Kate als Altenteilhaus für seine Eltern Jochim und Magda herzurichten, einschließlich dem Einbau eines Schornsteins, eines Kachelofens und eines Holzherds zum Kochen.

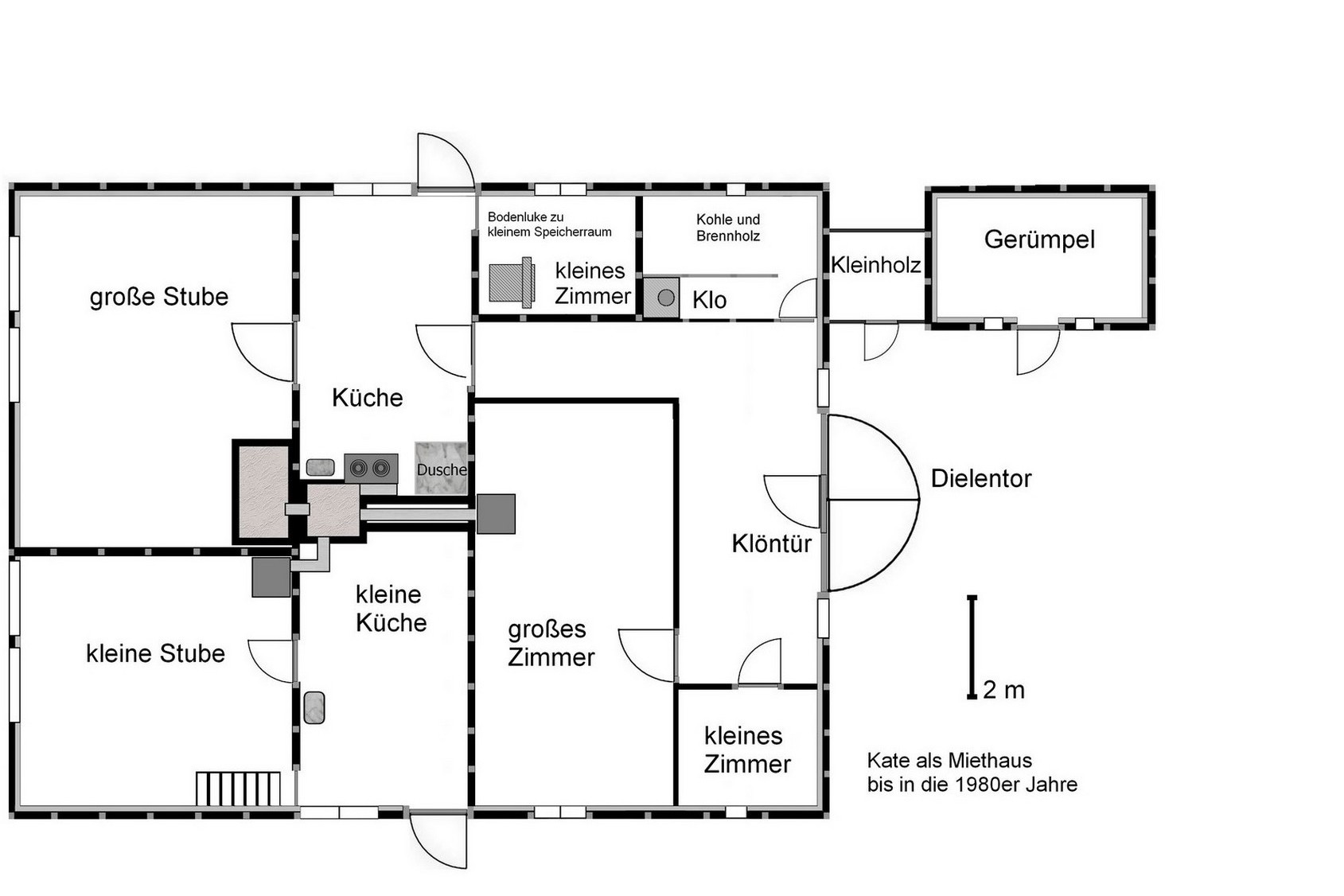

Der Besitz des Brüninghofs ging im Jahr 1920 an Jochim Speck (*07.08.1869, †09.08.1936) vom anliegenden Ziegelhof und im Jahr 1935 an Ernst Steen (*24.07.1889, †16 10.1957). 1925, im Jahr der Rückkehr von Hans Hinrich Brüning, oder „Don Enrique“ wie er mittlerweile genannt wurde, wurde ein modernes Wohnhaus als Altenteilhaus gebaut. Die alte Kate wurde danach als Miethaus umgebaut und diente nicht mehr als Altenteil. Hans Hinrich ging nach einem Aufenthalt in Hamburg nicht zurück nach Hoffeld, sondern nach Bordesholm, wo er am 23. 6. 1926 in der Holstenstraße in ein modernes Familienhaus zog, nur wenige Kilometer vom ehemaligen Hof seiner Eltern und der Kate entfernt. Dort widmete er sich bis zu seinem Lebensende seinen Forschungen.

Kindheitserfahrungen in der Altenteilkate auf dem elterlichen Bauernhof könnten Hans Hinrich Brüning zu seinen Forschungen in Peru inspiriert haben. Er entdeckte, dass die kleinbäuerlichen Familien am Pazifik mit ähnlichen häuslichen Problemen umzugehen hatten, wie die alten Kätner und Hufner an der Ostsee. Vielleicht verglich er die Muchik-Sprache der Indianer mit seinem Plattdeutsch. Sein Interesse an ihrer volkstümlichen Musik entsprang womöglich seinem eigenen Musikinteresse und dem Geigenunterricht beim Bordesholmer Kantor. Die Aufbewahrung verderblicher Lebensmittel in einem Erdspeicher in der Kate sensibilisierte ihn womöglich für die Handhabung der vor Grabräubern geretteten Artefakte, die Ziegelherstellung auf dem Nachbarhof schulte wahrscheinlich seinen Blick, der ihn erkennen ließ, dass die Berge in Túcume in Wirklichkeit Pyramiden aus Ziegeln waren. Auch das Reet als typisches Dachdeckungsmaterial Bordesholmer Häuser könnte ihn für die vielseitige Verwendung von Totora-Schilf zur Herstellung von Hüten, Matten, Booten und Dächern sensibilisiert haben.

Die Bedeutung der Musik

Hans Hinrich Brüning spielte Geige und gab sogar Geigenunterricht. Sein Interesse an der Musik bezeugen seine Liedersammlungen wie „Volkslieder aus Peru“. Er tauschte sich auch mit dem österreichischen Musikethnologen Erich Moritz von Hornbostel aus und schickte ihm Musikinstrumente und Tonaufnahmen. 1897/98 kaufte sich Hans Hinrich Brüning mit 49 Jahren auf einer Reise nach Deutschland einen eigenen Phonographen. Damit machte er die ersten Tonaufnahmen in Peru überhaupt.

Einige Lieder mit persönlichen Ansagen sind auf galvanisierten Walzen, also haltbar gemachten Abdrücken der Originalwalzen, erhalten geblieben. Virginia Yep und Chalena Vásquez haben 1998 das Archiv in Berlin besucht, in dem die Walzen aufbewahrt werden und den interessanten Videobeitrag „Grabaciones de Brüning en Perú” produziert und veröffentlicht. Im Jahr 2003 erschienen in der Reihe „Historische Klangdokumente“ des Berliner Phonogramm-Archivs zwanzig seiner Walzenaufnahmen auf der CD „Walzenaufnahmen Aus Peru - Grabaciones En Cilindros Del Perú (1910-1925)”. Vier der Aufnahmen habe ich aufgeschrieben und für Gitarrenduos arrangiert.

Ein entscheidender Grund für mein Interesse am Peruforscher Hans Hinrich Brüning beruht auf der Tatsache, dass ich in der Altenteilkate seiner Eltern und Großeltern auf dem Brüninghof, seinem Geburtshaus, einen wesentlichen Teil meiner Kindheit verbracht habe und mein Interesse an Musik ebenfalls in diesem Haus auf dem Bauernhof der Brünings geweckt wurde: In der Wohnstube seiner Großeltern klangen die Gitarre und die Mundharmonika meiner Mutter und im Garten hinter dem Haus habe ich meine ersten Tonleitern auf einer Blockflöte geübt. Auf Kindergeburtstagen wurde zusammen mit den Nachbarkindern gesungen und auf dem Hof und im Garten Sackhüpfen und Eierlaufen gespielt - darunter Lieder und Spiele die auch Hans Hinrich Brüning aus seiner Kindheit kannte.

Walzenaufnahmen aus Peru

Am Montag, den 5. Mai 1924 baute der Ingenieur und Kulturwissenschaftler Hans Hinrich Brüning im beschaulichen Küstenort Lambayeque, im Norden Perus, vor dem Flötisten José Albíteres León einen Phonographen auf. Offensichtlich war der in der Gegend bekannte und beliebte „Don Enrique“, so nannten ihn die Einheimischen, auch als Tontechniker begabt. Er spannte die Feder des Motors mit einer Kurbel, installierte die bewegliche Tonnadel, den Schalltrichter und eine unbespielte Wachswalze. Dann gab er dem Interpreten das Einsatzzeichen. José Albíteres durfte sich nicht verspielen, denn es gab keine Möglichkeiten, die Aufnahmen im Nachhinein zu korrigieren. Doch alles verlief gut und in kurzer Zeit hatten sie vier Wachswalzen bespielt.

Für das Stück auf der Walze mit der Nummer 15 existiert die Notiz „Flauta doble (sin título)“, auf Deutsch „Doppelflöte (ohne Titel)“. „Melodien wie diese“, schrieb Brüning, seien „besonders in den bergigen Regionen Perus bekannt“. Das Stück ähnelt der ersten Aufnahme auf der Walze 14 „Soy como las palomas“, das im ersten Band dieser Reihe erschienen ist. Zwar ändern sich Rhythmus und Tempo, aber der Tonvorrat und die Melodieverläufe stimmen weitgehend überein. Es handelt sich um Instrumentalversionen typisch peruanischer Volkslieder, die „Yarahui“ oder auch „Yaraví“ genannt werden. „Soy como las palomas“ ist im Stil eines Triste und „Flauta doble (sin título)“ im Stil einer Marinera komponiert. Beide Stücke sind nicht dafür gedacht spirituellen Ritualen zu dienen, sondern drücken impulsiv individuelle Gefühle aus.

Das harmonische Grundgerüst der von José Albíteres gespielten Stücke besteht aus den Akkorden D-Moll und F-Dur. Deutlich zu spüren ist hier der Einfluss europäischer Musik in der dominierenden Tonart D-Moll. Anzunehmen ist, dass diese Stimmung auf die der französischen Barocklaute zurückgeht. Deren Saiten waren nach der „neufranzösischen“ Stimmung oder auch „D-Moll-Stimmung“ gestimmt, ein D-Moll Akkord konnte so sehr leicht auf leeren Saite gespielt und Lieder ohne viel zu üben begleitet werden. Sowohl christliche Invasoren als auch die ansässigen Indios konnten so ihre Gefühle unkompliziert zum Ausdruck bringen.

Notenprobe:

Notenprobe: Buchausstattung/ Infos:

Buchausstattung/ Infos: ISBN: 9783748110033

ISBN: 9783748110033 ISBN: 9783748115328

ISBN: 9783748115328